Seit den 60-er Jahren leistet Helga Fassbinder Pionierarbeit in Europa. Sie hat ihr Leben für die „Reintegration von Elementen der Natur in die dichte Stadt, die als eine zentrale Methode bei der Bekämpfung der Folgen des Klimawandels und der Stabilisierung von sozialen Gemeinschaften im urbanen Raum gesehen wird“ gewidmet. Ihr Einfluss erstreckt sich über ganz Europa, wobei Deutschland, die Niederlande und Österreich als Schwerpunkte ihres Wirkens gelten.

„Meine Passion ist die Stadt, sie lebbar und zukunftsgerecht zu machen!“, lächelt die agile 82-jährige Stadtplanerin und Politikwissenschaftlerin. In einer Zeit, in der der Klimawandel und die Zersiedelung von Städten die Lebensqualität bedrohen, hat sie sich als Vorkämpferin für nachhaltige Stadtentwicklung und soziale Stabilität profiliert.

Früh hat sie sich mit Klimatolog*innen, wie z.B. James Hansen, in der Nachfolge der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung, 1992, in Rio de Janeiro beschäftigt. Die Klimaentwicklung betrifft Architekt*innen und Stadtplaner*innen in erster Instanz, weil diese Berufsgruppen „für mindestens 100 Jahre bauen“ sollten und nicht nur für die Abschreibungsphase, meint Helga Fassbinder und betont ausdrücklich: „Wir müssen schauen, dass die Strukturen nicht nur aus historischen Gründen und der Erkennbarkeit von Städten, sondern auch aus Nachhaltigkeitsgründen, so lange wie möglich erhalten bleiben.“

Helga Fassbinders Visionen gehen über das bloße Hinzufügen von Grünflächen hinaus: „Klima betrifft die Architektur, nicht nur in der Abschreibungsphase“ und „Keine Flora ohne Fauna“. Diese Überzeugungen werden in unterschiedlichen thematischen Akzentuierungen, redaktionell im Online-Journal Biotope City umgesetzt. Sie meint, dass die Rückkehr zur Natur integraler Bestandteil der urbanen Planung sein muss, um den ökologischen und sozialen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen. Fassbinder formuliert, dass „die Begrünung keine technische Maschine zur Klimasenkung ist. Das Abbremsen des Sterbens von Biodiversität entgeht leider dem Bewusstsein von durchschnittlich ausgebildeten Architekt*innen.“

In Deutschland und Österreich hat Fassbinder durch die Förderung von Gemeinschaftsgärten und urbanen Landwirtschaftsprojekten dazu beigetragen, verwaiste Flächen in lebendige und produktive Oasen zu verwandeln.

Auch in den Niederlanden ist es ihr Anliegen, die Aufmerksamkeit auf eine ökologische Form von Planung zu lenken. Der Sitz der Stiftung Biotope City befindet sich in einem 1648 gebauten Haus. Sie beschreibt das im 17. Jhd. erbaute Zentrum von Amsterdam, den Grachtengürtel, als Vorbild für eine bis heute funktionierende architektonische und städtebauliche Struktur.

Virtuell produzieren für das Magazin internationale Architekt*innen, Stadtplaner*innen, Künstler*innen, Biotechnolog*innen Beiträge in unterschiedlichen Formaten. Eine enge Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur Wien spiegelt sich in der interdisziplinären Zusammensetzung der Veranstaltungsreihe von Biotope City wider. Mit der BOKU veranstaltet Biotope City jeden zweiten Dienstagnachmittag gemeinsam einen halbstündigen Vortrag mit anschließender Diskussion. Die Vorträge kann man nachhören auf dem YouTube-Kanal von Biotope City Journal. Die Vortragsreihe ist eine Kooperation zwischen der Stiftung Biotope City, dem Institut für Landschaftsplanung (ILAP) und dem Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau (IBLB) der Universität für Bodenkultur Wien.

Insgesamt trägt Helga Fassbinder durch ihre langjährige Arbeit als Stadtplanerin maßgeblich dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung der Natur in städtischen Räumen zu schärfen und praktische Lösungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu generieren. In Österreich hat Fassbinder mitgeholfen, dass die Stadtplanung vermehrt auf ökologische Aspekte Rücksicht nimmt. Ihr Einsatz für die Schaffung von urbanen Waldgärten und die Renaturierung von Flussufern trägt dazu bei, die städtische Biodiversität zu erhöhen und die Lebensqualität für alle Bewohner zu verbessern.

Das Konzept von Biotope City in eigener Definition aus Biotope City Journal | die Stadt als Natur / the city as nature (biotope-city.net) liest sich wie folgt:

Das Konzept der Biotope City, (das von der niederländischen Stiftung Biotope City propagiert wird) geht davon aus, dass das Ausmaß an Verstädterung angesichts der damit einhergehenden Umweltfolgen unter dem Klimawandel zu einer neuen Strategie der Kooperation von Stadt und Natur führen muss: Mechanismen der Natur der Selbstregeneration müssen genutzt werden, um die heutigen und die weiterhin zu erwartenden Belastungen des urbanen Lebensumfelds zu mildern. Das heißt, die klimawirksamen Mechanismen der Vegetation zur Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung und zur Luftreinigung sowie des Bodens zur Regenwasser-Rückhaltung werden genutzt. Dies hat aber Implikationen: die Integration von vermehrtem Blattgrün (über Bäume, Sträucher, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung) ist nicht zu haben ohne die damit verbundene eigene Lebenswelt: Insekten, Vögel, kleine Säugetiere. Die Integration von „Natur“ in die Stadt bedeutet auch, Kohabitation mit natürlichen Lebenswelten. Das erfordert ein weitreichendes Umdenken: Es geht darum, die Stadt nicht länger als Gegenpol zur Natur zu begreifen, sondern als eine spezifische Form von Natur, die uns vertraut ist, eingereiht in die Natur-Typologien: Wald, Weideland, Sumpf, Felsgebirge, Düne etc. Damit kann begriffen werden, dass auch die Stadt in die komplexen Zusammenhänge der Natur eingebettet ist.

Diese kurze Vorstellung der interdisziplinär engagierten Aktivistin abschließend, ein Kommentar von Helga Fassbinder selbst, in dem sie Konzept und Referenzen des Siedlungsprojekts Biotope City Wienerberg beschreibt:

Die Biotope City Wienerberg – was ist daran so besonders?

„In diesen Kontext nun reiht sich die Biotope City Wienerberg ein, mit Elan und Nachdruck initiiert durch Harry Glück, der inspiriert das Konzept der Biotope City, der dichten Stadt als Natur aufgegriffen hat. Biotope City bedeutet, dass Menschen und Natur in engem und ausgleichendem Miteinander leben können. Es ist genügend und entsprechend gestalteter Raum vorhanden, der sich an den Bedürfnissen von Menschen, Flora und Fauna gleichermaßen orientiert. Die Biotope City Wienerberg befindet sich im Süden Wiens auf einem ehemaligen Fabriksgelände an der Triester Straße, am Übergang zum Naherholungsgebiet am Wienerberg.

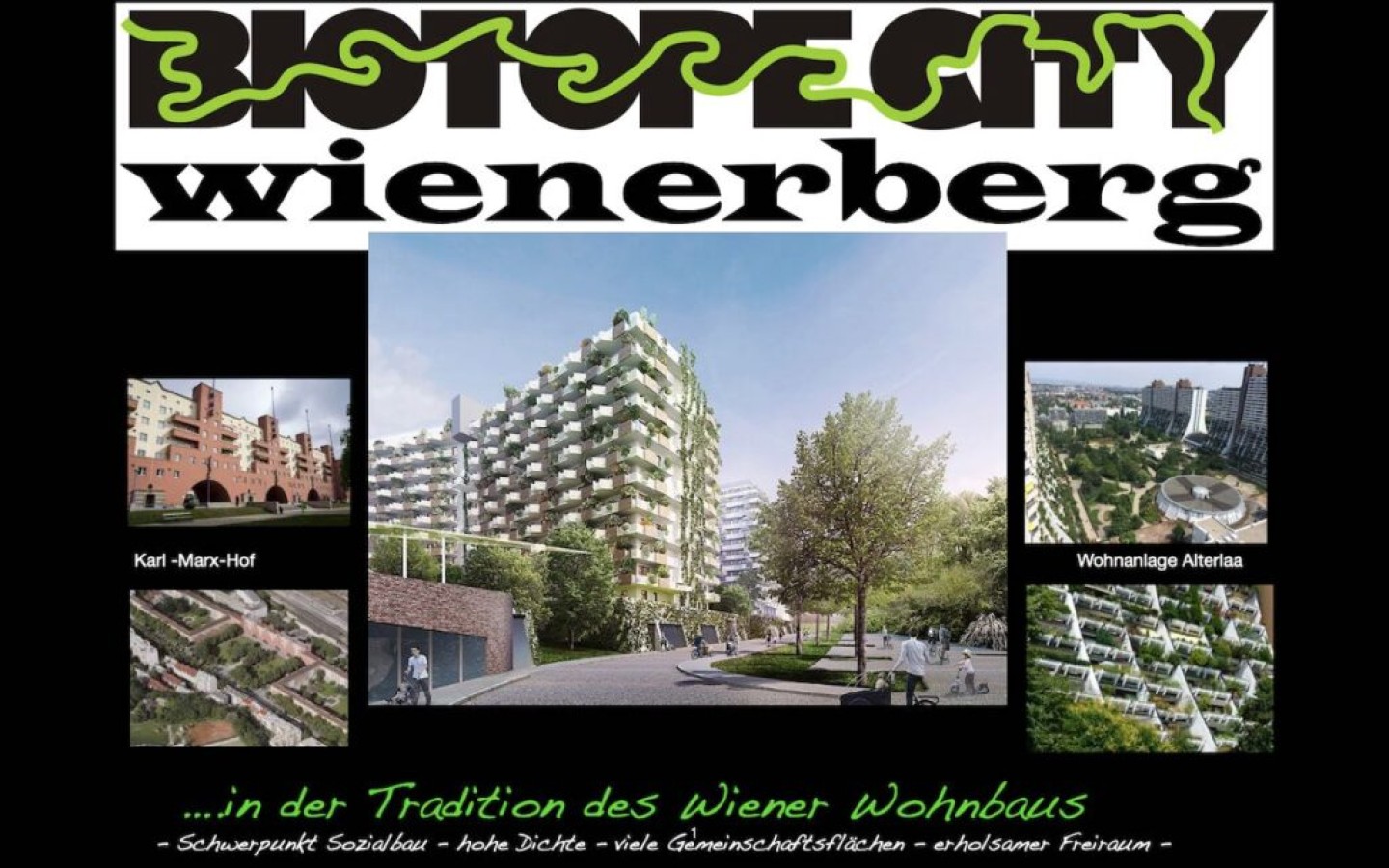

Die Biotope City Wienerberg ist ein Quartier, das in vielen Bereichen Neuland betreten hat. Damit steht sie in der langen Tradition des Wiener Wohnbaus, der seit 100 Jahren immer wieder mit ehrgeizigen Projekten weit hinausgeschossen ist über das, was zu der jeweiligen Zeit gängige Praxis im Wohnbau war. Erinnert sei an die Wiener Höfe der 20er-Jahre, in denen erstmals der Arbeiterwohnbau als eigene Kategorie selbstbewusst inszeniert worden ist.

Das bekannteste Beispiel: der Karl-Marx-Hof. Auch ihn schon zeichnete aus, was bis dato typisch ist für den Wiener Wohnbau: Schwerpunkt im Sozialbau, hohe Dichte, ausgedehnte Gemeinschaftsräume und ein erholsamer Außenraum.

Ein anderes herausragendes Beispiel ist die Wohnanlage Alterlaa (Architekt Harry Glück), die in den 70er-Jahren entstanden ist und sich mit ihren 4.000 Wohnungen im Sozialbau bis heute größter Beliebtheit erfreut: lange Wartelisten auf freiwerdende Wohnungen, Schwimmbäder am Dach und Hallenbäder im Inneren, zahlreiche Gemeinschaftsräume für die Bewohnerinnen. Bis in die 14. Etage verfügt jede Wohnung über einen schönen Balkon mit einem 5 qm großen Pflanztrog – Tröge, die durchgängig üppig begrünt sind und mit Leidenschaft durch die Bewohner*innen begärtnert werden. Man kann ohne Übertreibung sagen: Dies ist wohl weltweit die einzige Massenwohnhausanlage, die keine sozialen Probleme kennt, keinen Vandalismus, keine Kriminalität – im Gegenteil: über 30 Vereine, selbst eine eigene Radio- und TV-Station werden durch die Bewohner*innen betrieben.“ (Kommentar v. Helga Fassbinder)